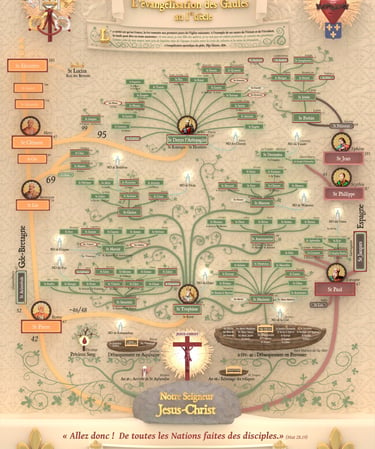

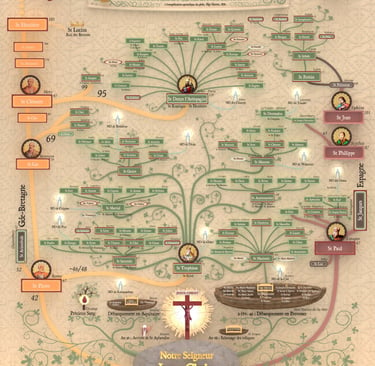

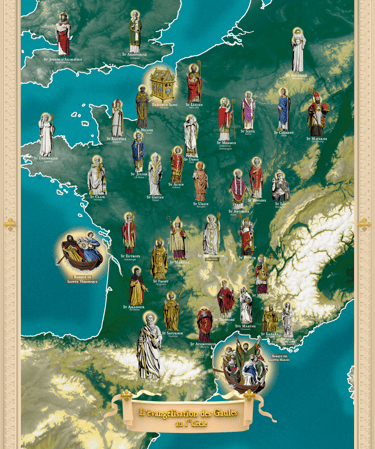

L'évangélisation de la Gaule au premier siècle

Présentation d'une histoire méconnue, parce que combattue !

APÔTRES

Arnaud

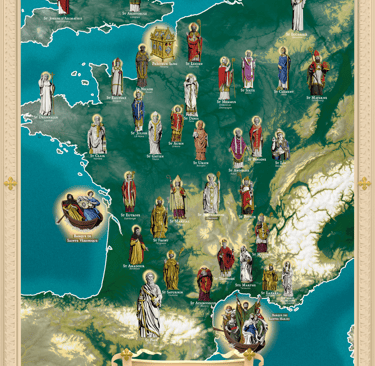

Par qui, quand et comment la Gaule fut elle évangélisée ? De la réponse à cette question dépend la source de la foi en France. Or il faut savoir que cette histoire est terriblement combattue depuis cinq siècles, et c’est pourquoi elle est aujourd’hui si méconnue. Il faut savoir que d’après les anciennes traditions, lesquelles furent tenues vigoureusement par les saints, les rois et les papes, l’ordre du Christ d’aller « jusqu’aux extrémités de la terre » fut bien accompli par ses Apôtres et leurs disciples, de telle sorte que le monde entier reçut la lumière de la foi avant la chute de Jérusalem en 70. La suite ne fit qu’amplifier cet élan formidable pour aboutir quelques siècles plus tard, à la conversion des rois qui firent, par leur conversion, le lancement de la chrétienté, des abbayes, des écoles, des cathédrales et par là de toute notre civilisation.

Cette histoire raconte que les amis intimes du Christ furent envoyés en Gaule, qui prit le relais de l’antique Israël, et comme dira saint Pie X, « la tribu de Juda de la Nouvelle Alliance ». La famille de Béthanie, de sainte Marie-Madeleine et saint Lazare, ainsi que sainte Marthe leur sœur, et saint Maximin, l’intendant, avec tous leurs disciples, débarquèrent aux Saintes-Marie-de-la-mer et à Marseille à la fin des années 30.

Une autre barque, moins connue et pourtant complémentaire, accosta sur la pointe du Médoc à la même époque. Il s’agit de l’héroïne du Suaire, sainte Véronique, avec son époux Zachée, de Jéricho, qui achèvera ses jours dans le Quercy, où il est connu sous son nom latin de saint Amadour. La basilique de Notre-Dame de Fin-des-terres, à Soulac, conserve le souvenir de l’ermitage qui renouvela le mystère de Nazareth en Aquitaine, en attendant la venue du petit Martial, le petit garçon des cinq pains et deux poissons de Judée, disciple chéri de saint Pierre, qui l’envoya en 43 à Limoges. Ce jeune apôtre est à l’origine de quatorze de nos cathédrales : Mende, Rodez, Le Puy, Clermont, Bourges, Toulouse, Cahors, Agen, Bordeaux, Bazas, Poitiers, Angoulême, et Tulle ! À Toulouse, il retrouva saint Saturnin, et convertit la fille du roi, Austris, qui guérit de sa lèpre le jour de son baptême. A Bourges, saint Ursin, le Nathanaël de l’Evangile déposa du sang de saint Etienne qu’il avait lui-même recueillit à Jérusalem lors de son martyre.

D’autres régions furent également évangélisées du temps de saint Pierre : l’Alsace, la Suisse, la Belgique et la vallée du Rhin par saint Materne, le fils de la veuve de Naïm, ressuscité par Jésus, avec ses compagnons saint Euchaire et saint Valère, premiers évêques de Trèves et de Cologne. Saint Front et saint Georges, qui connurent saint Martial sur le Mont Carmel et furent baptisés avec lui dans le Jourdain par saint Pierre, sont les apôtres du Puy et de Périgueux. Comme une tâche d’huile, la foi se répande et monte peu à peu vers le nord, où nous trouvons les évêchés qui sont fondés, comme celui de Rennes, par saint Maximin, envoyé par saint Pierre en 63, avec pour compagnon de son apostolat, l’évangéliste saint Luc. Lors du martyre de saint Pierre, le 29 juin 67, la foi est présente jusqu’à Poitiers, Tours et même Paris.

Les papes successifs vont prendre la suite : saint Lin, après avoir été premier évêque de Besançon, succède à saint Pierre et envoie saint Clair à Nantes en 69. Enfin et surtout saint Clément, noble romain converti par saint Pierre, qui en fera l’un de ses successeurs, va envoyer saint Denis, le converti de saint Paul, le chef de l’Aréopage, avec douze disciples pour achever cette œuvre, de telle sorte qu’à la fin du premier siècle, tout le nord de la Gaule est pourvu d’évêques, à Bayeux, Rouen, Senlis, Beauvais, Sées, Amiens, etc…

A ce stade, on pourra peut-être se demander comment une histoire si extraordinaire puisse être à ce point oubliée… Pour le comprendre, il faut reconnaître que l’histoire ne peut être neutre, puisqu’elle est faite par des saints qui agissent en nom Dieu, et combattent tous les obstacles qui se présentent. Or cette histoire conduit à la foi, notamment par ces saints qui sont autant de traits d’union, de liens, de connexions surnaturelles entre la France et l’Eglise. Oui la France est née dans le baptistère de Reims en 496, mais sa conception remonte aux temps apostoliques, et c’est pourquoi il n’est pas possible de décrocher la France de sa Mère, l’Eglise. Alors nous commençons par qui et pourquoi cette histoire est combattue.

Cela remonte au gallicans du XIVème siècle, qui voulurent émanciper le Royaume de France, de la tutelle des papes. Cette première « libération », ou « révolution » marque le début du déclin de notre histoire. Ce n’est pas pour rien que les juges qui ont brûlé Jeanne d’Arc refusaient cette histoire. Souvenons-nous que notre sainte patronne fit appel au pape, et cela lui fut refusé… Cet appel au pape de sainte Jeanne est la marque de cet attachement indéracinable qui se constate dans notre histoire, devenue gênante également pour les protestants. Luther est l’un des premiers à avoir contester la datation de saint Denis de Paris, le transportant au IIIème siècle, selon la version officielle actuelle. Au siècle suivant, le janséniste docteur de la Sorbonne, Jean de Launoy, apparemment catholique, prit le relais et distilla le poison dans le clergé tiède de cette époque. On l’appelle le « dénicheur des saints ». Malgré les condamnations romaines dont il fut l’objet, le mal empira, le doute proliféra, et son leitmotiv devint l’un des principes de la critique historique : « Monachi fabulati sunt. » Les moines auraient affabulé… et tout un peuple aurait suivi les mythes inventés par les moines, y compris les saints, les rois et les papes ! Le clergé libéral et mondain, fustigé par saint Louis-Marie au siècle suivant, contribua à l’affaissement de la foi, et par conséquent à la Révolution dont le programme est inchangeable : « du passé, faisons table rase »…

Au XIXème siècle, d’admirables ecclésiastiques, à la suite de l’abbé Faillon pour ste Marie-Madeleine, retrouvèrent les anciennes traditions, et démontrèrent à la critique leur bien-fondé, avec toutes les preuves documentaires, liturgiques, archéologiques etc… Ces travaux reçurent la bénédiction des évêques et des papes successifs, et les saints prirent bien entendu parti pour ces entreprises de salut public, par lesquelles les racines chrétiennes de la France étaient réhabilitées. Hélas, le coup vint d’où on l’attendait le moins : le fondateur de l’Institut Catholique de Paris, Mgr Louis Duchesne, qui voulut réconcilier l’histoire de l’Eglise avec les principes issus de la critique historique. Il se faisait fort d’avoir un pied à la Sorbonne et l’autre à la Catho, prêchant à ses disciples la réconciliation avec nos ennemis, préférant donner tort à la foi de nos Pères qu’à la science prétendue de demi-savants… Son disciple sera Alfred Loisy, père du modernisme, qui appliquera à l’Evangile ce que Duchesne se contenta de faire avec les saints, à savoir que dans ces vies merveilleuses, la partie miraculeuse est reléguée dans l’ordre de la foi, et donc susceptible d’avoir été enjolivée par les moines enthousiastes de leurs saints patrons… ou par les évangélistes eux-mêmes ! Et chacun placera son curseur à l’aune de sa raison raisonnante, sans prendre garde que nous sommes faillibles, et qu’il vaut beaucoup mieux se fier à la foi d’un peuple qui bâtit la plus haute civilisation de l’histoire, la Chrétienté.

Depuis Duchesne, et malgré la condamnation de ses œuvres par saint Pie X, tous les historiens, y compris catholiques, se sont ralliés à cette nouvelle méthode, au mépris de nos traditions. Le concile Vatican II n’y échappe pas, puisqu’il demande dans la constitution sur la liturgie que « les Passions ou vies des saints seront rendues conformes à la vérité historique. » (Sacrosanctum Concilium, n°92)…

Alors que faire et quoi penser ? Nous pourrions commencer par retrouver les vieux livres qui gardent les trésors de nos Pères, à savoir ici l’authenticité de ces histoires. Puis d’aller sur place pour constater leur bien-fondé, malgré tant de révolutions, guerres, incendies etc… je puis témoigner qu’il en reste assez pour trouver dans chaque diocèse, des centaines de témoignages de cette histoire, inscrite dans la pierre, la toponymie, les traditions locales, les usages, la liturgie, les vitraux, les miracles, etc… autant de trésors cachés, autant de perles enfouies, qui ne demandent qu’à ressusciter notre vieux monde éteint par la fausse laïcité ambiante. Cette histoire du premier siècle chrétien est le collier qui nous permettra de replacer ces milliers d’éléments dans leur vrai contexte, et de rendre aux Français cette histoire perdue. Ce sera la revanche des saints, des rois et des papes, qui non seulement ont cru à ces histoires, mais qui en furent la cheville ouvrière. Car Jésus-Christ est le véritable Roi de l’histoire, ses saints ses ministres, et si nous les appelons, ils reviendront encore aider notre époque où les saints sont une espèce en voie de disparition.

Il y a dans cette histoire de quoi galvaniser les âmes de nos contemporains, convertir une jeunesse qui cherche un sens dans ce monde multipolaire, et fédérer une vraie force catholique au service du bien, du vrai et du beau, dans un enthousiasme conquérant. A l’heure de la civilisation de l’image, il est évident que les livres et les journaux n’y suffiront pas, il faut du spectacle, du graphisme, de la vidéo et du cinéma. Les techniques les plus modernes doivent mettre leur art au service d’une noble cause. Si chaque Français prend conscience de l’enjeu de cette histoire, un autre monde est possible, celui de Dieu, des saints, et de Notre-Dame, Reine de France ! Les discussions avec les historiens universitaires viendront en second, mais d’ores et déjà, il est grand temps de retrouver, publier, et diffuser les origines extraordinairement vraies de la Foi de nos Pères !